Context

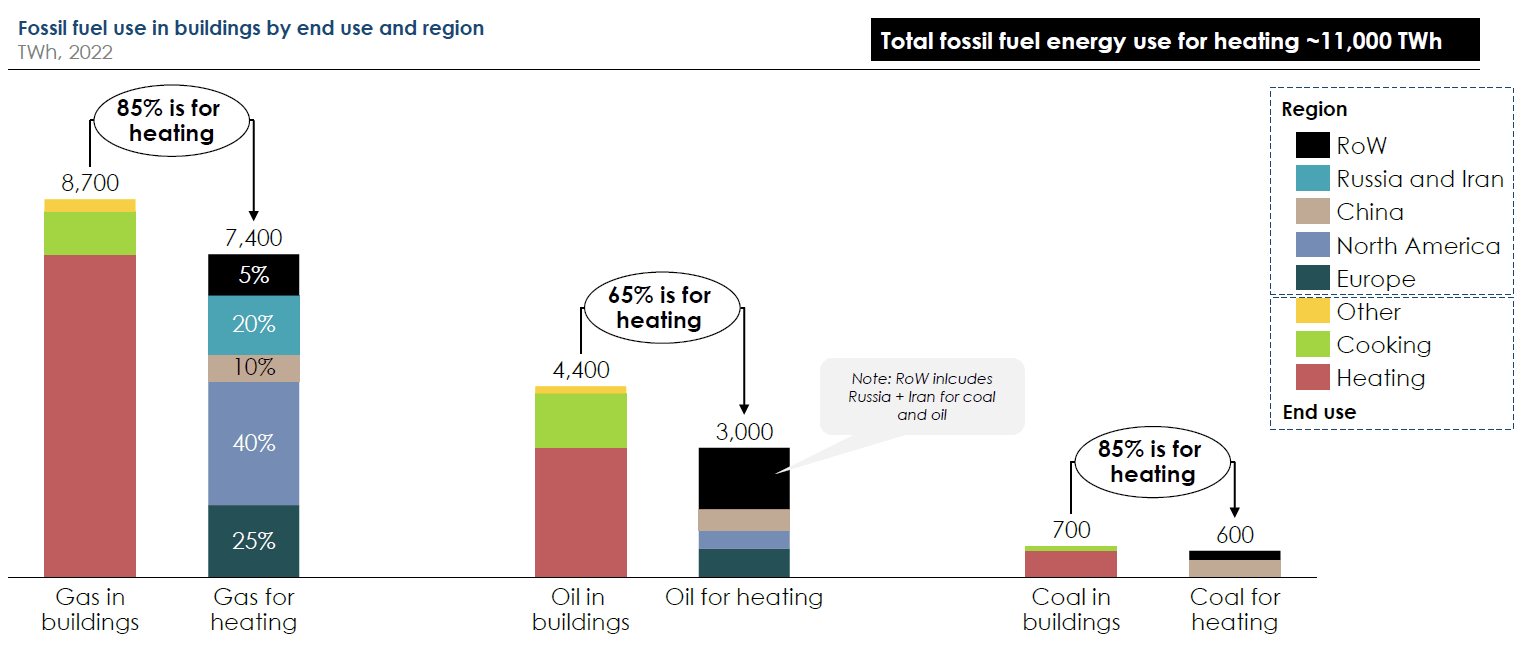

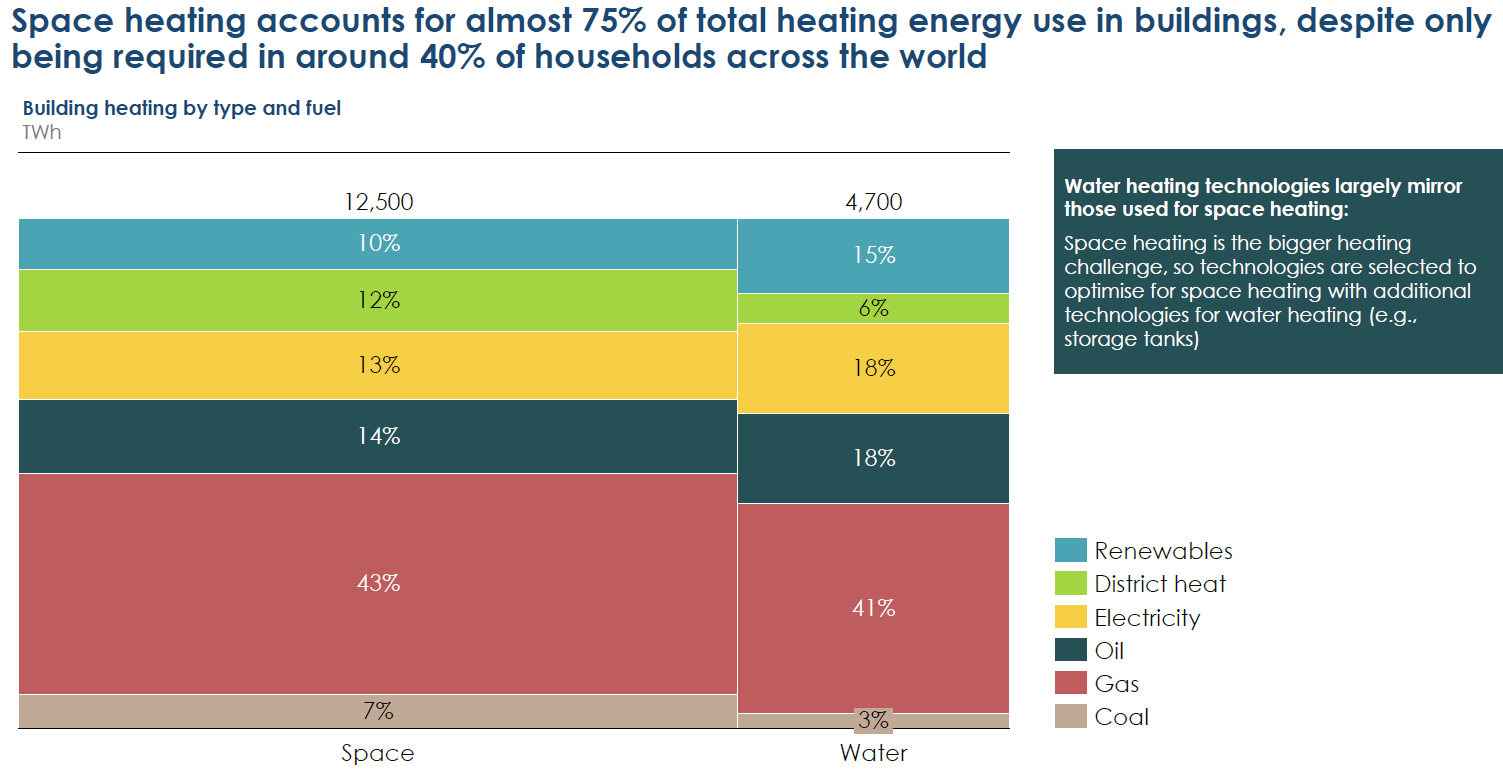

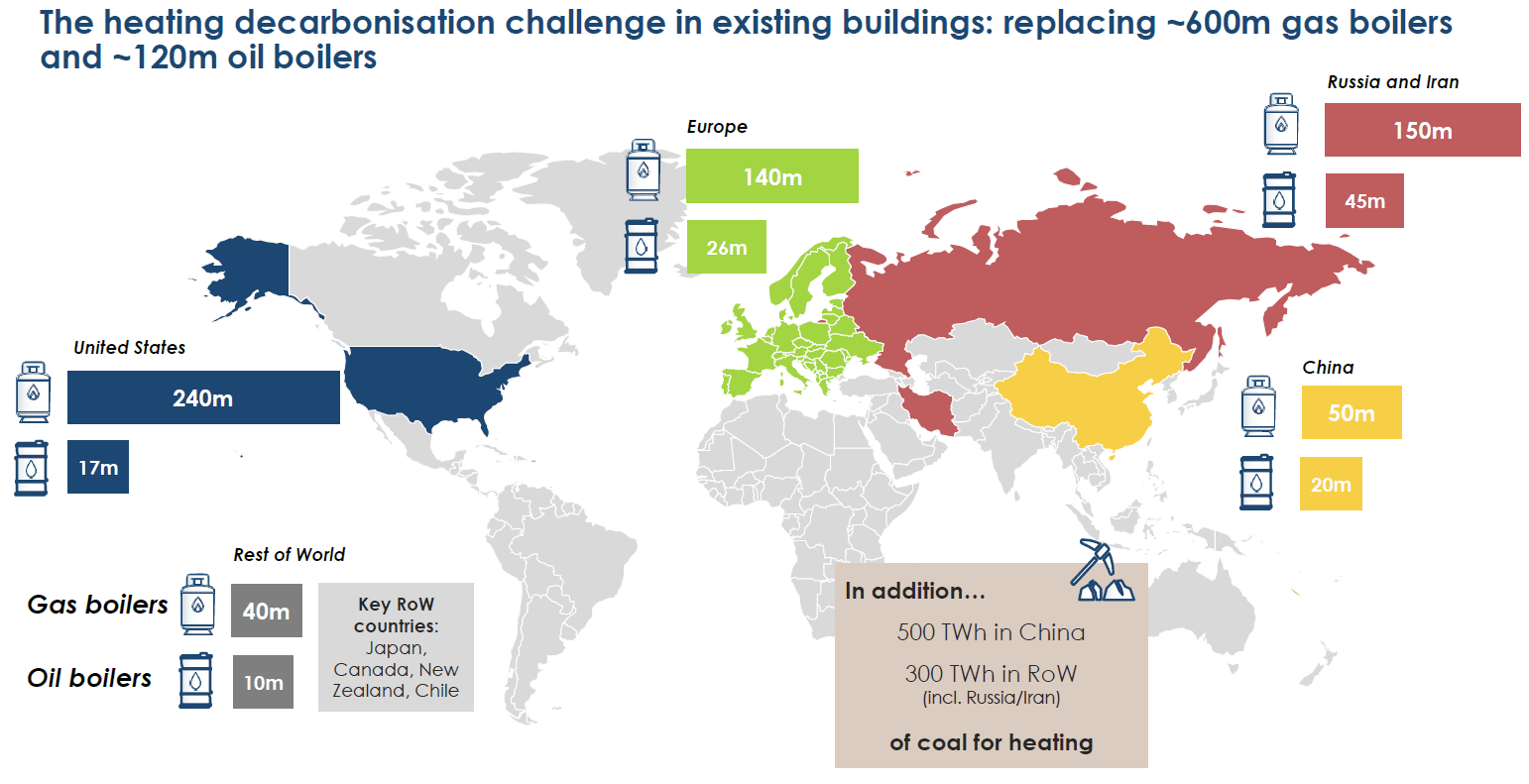

The operations of buildings account for 30% of global final energy consumption and 26% of global energy-related emissions. This is 8% being direct emissions in buildings and 18% indirect emissions from the production of electricity and heat used in buildings. Reducing the energy use and resulting CO2 emissions for space heating and hot water generation will thus have a significant effect on global decarbonization and the fight against climate change.

1.

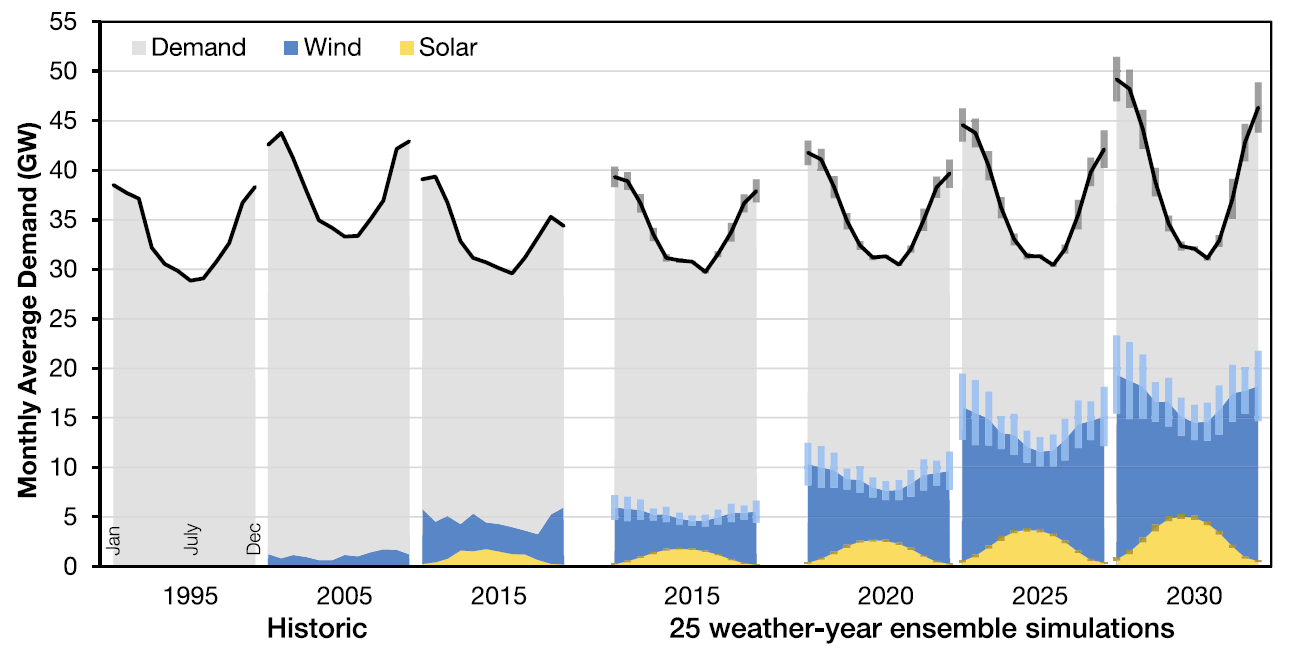

Besides the massive buildout of renewable energy that is required, immense investments are also needed to upgrade the electricity power grid to the necessary capacity and to make households suitable for low temperature heating systems.

2.

Upgrading of the electricity grid is a slow process. This already results in worldwide net congestions issues, that have a delaying effect on achieving the decarbonization targets.

3.

There is a mismatch between renewable energy supply and peak heating demands, both on a daily and seasonally basis. This effect becomes worse when building electrification is inefficiently realized. In a future energy system, where an abundance of renewable electricity is converted into hydrogen and hydrogen derivatives, storing and feeding these renewable fuels in the gas grids will be a solution to obtain a more balanced energy system.

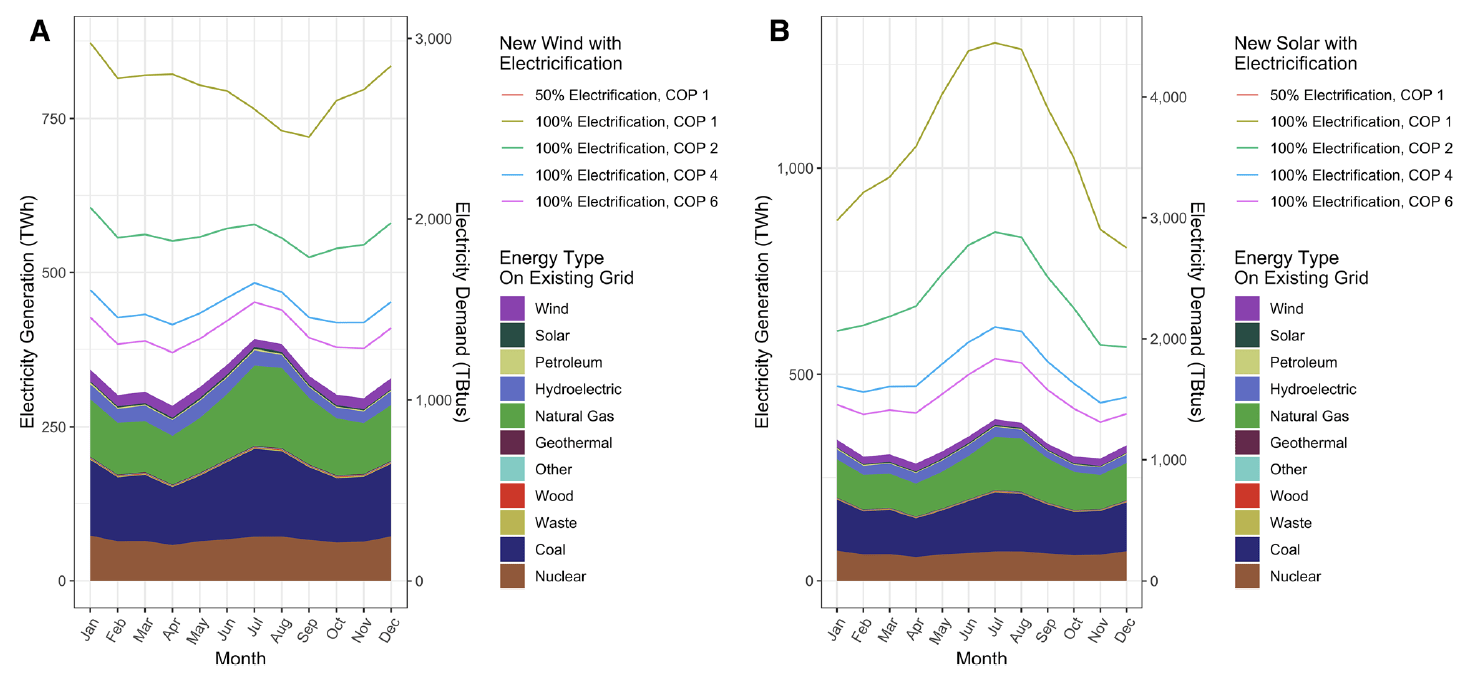

Additional renewable electricity needed to meet building electricity demand under different building electrification scenarios.

- (A) Shaded areas represent current (March 2010-February 2020) electricity generation, and lines represent the additional wind generation necessary to meet new demand under different building electrification scenarios if this additional demand were to be met by wind.

- (B) Shaded ares represent current (March 2019-February 2020) electricity generation, and lines represent the additional solar PV generation necessary to meet new demand under different building electrification scenarios if this additional demand were to be met by solar PV.

How does the cool TDHP help?

Cooll’s TDHP technology seamlessly integrates with this transition. Because it saves 30-40% on fuel, it instantly reduces 30-40% CO2 emissions when running on natural gas. This will increase to 100% when carbon free gases are used as fuel, still saving the user 30-40% on fuel costs and thus allowing more households to be heated with renewable fuels. This will not only provide more balance to the energy infrastructure, but also provides a better fit to the hard to abate segment of households, since the technology has limited impact on the heating system inside the house. Instead of blindly pushing for electrification, efforts should focus on the reduction of carbon emissions by efficiency improvement and the introduction of low-carbon solutions. Cooll’s TDHP technology does just that.

Sources

- International Energy Association (IEA)

- European Union

- Inefficient Building Electrification Will Require Massive Buildout of Renewable Energy and Seasonal Energy Storage